Parlare del primo album solista di Sting, a 40 anni circa dall’uscita, sembra oggi un esercizio vintage. Proverò a spiegare di come invece si tratta di un viaggio imperdibile e affascinante, dove la polvere del tempo non è diventata affatto ruggine.

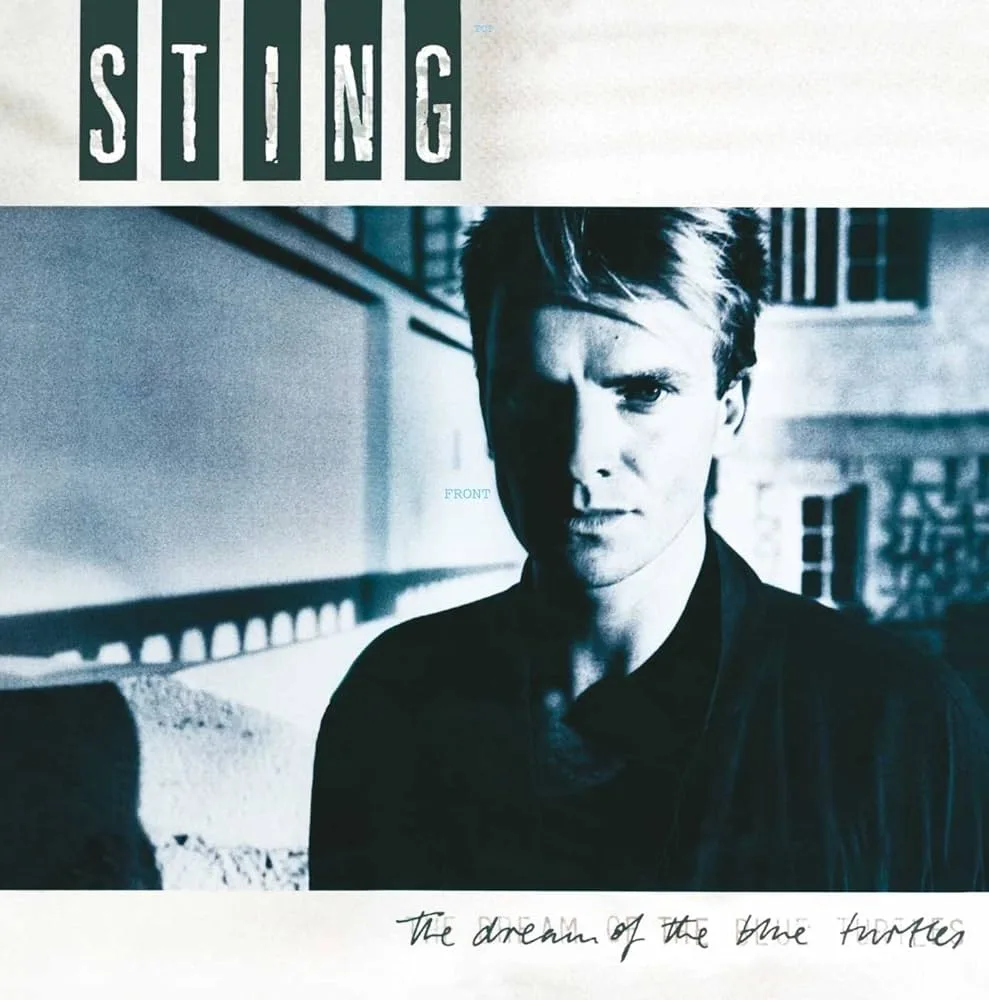

“The dream of the blue turtles” (che ho avuto il piacere di ascoltare e consumare all’uscita, in vinile) ha questo pregio: è un album senza tempo. Perché è un album ispirato e libero.

L’ultima tappa del magnifico percorso dei Police – quel capolavoro di “Synchronicity” (1983) – aveva lasciato una sospensione magica nell’aria. Il progetto The Police era imploso ed esploso al tempo stesso, ma in una maniera assolutamente artistica.

Smaltite le tossine di rapporti personali ormai logorati, Gordon Matthews Thomas Sumner (il nome di battesimo per esteso) si lancia col suo pungiglione sensibile a 360° nella musica che non aveva ancora sperimentato, sfornando un album che è insieme coraggioso ma non spericolato, caleidoscopico ma piuttosto compatto. Bello, ecco: molto bello… che alla fine è ciò che conta alla distanza.

C’è il singolone in apertura, per scaldare i piedi, le mani ed anche il cuore: “If you love somebody set them free” è in effetti una cavalcata radiofonica che pesca nella soul music bianca (ci trovi qualcosa di Steve Winwood, ad esempio). Un pezzone talentuoso che, anche risentito per la milionesima volta, non ti lascia indifferente.

Segue “Love is the seventh wave” un reggae calcolato e prodotto magnificamente, che sposta avanti il sound dei Police senza maltrattare quanto di buono fatto in trio. La citazione finale di “Every breath you take” sembra fatta per lanciare un ramoscello d’ulivo agli ex compagni d’avventura e tenere lontani i fantasmi del passato poliziesco.

“Russians” invece da un colpo deciso alle potenzialità canore e sperimentali di Sting che, pur con un testo eccessivamente pedagogico, va a toccare il tema della guerra fredda, scomodando una melodia russa che più russa non si può di Sergej Prokofiev: si insomma, una lezione di storia politica e di storia della musica insieme. Rischiando la caduta, planando sopra la possibile retorica, qui voliamo molto alto.

Se possibile ancora più alta si piazza una delle perle nascoste dell’album: “Children’s crusade”, che traccia nettamente lo stile del solismo che poi in Sting evolverà nel secondo grande album – “Nothing like the sun” – e involverà in altri lavori successivi, non certo all’altezza di questo esordio.

L’album, registrato in parte alle Isole Barbados e in parte in Canada, vive proprio di questo stacco di classe, consentito anche da una formazione magnifica, ovvero: Sting al basso (e contrabbasso); Kenny Kirkland alle tastiere; Omar Hakim alla batteria e il fantastico Brandford Marsalis ai fiati. Poche e sapienti le chitarre, suonate dallo stesso Sting (per dire). La voce, ça va sans dire, svetta magnifica in tutte le tracce… ma i cori non sono da meno, molto curati e vari, talvolta orchestrali, danno qualità e pathos.

Rinunciare (o quasi) allo strumento fondamentale del rock suona quasi come tributo silenzioso al chitarrismo raffinato di Andy Summer, da cui Sting voleva in effetti liberarsi (set me free) per sprigionare tutta l’energia musicale del suo coté jazz e dintorni (c’è della world music, del soul, dello swing, insomma molto novecento). Sicuro nel passaggio, Sting sembra dire “grazie, ma ora faccio un altro tipo di musica”. La sfida era quella. Difficile, ma lui l’ha vinta a mani basse.

Tracce minori? No, direi nemmeno una.

Ad esempio, riprendendo la scaletta, “Shadows in the rain” – canzone contenuta in “Zenyatta Mondatta” degli stessi Police (probabilmente il loro album meno ispirato) – qui esplode in un rythm’n’blues viaggiante in minore, con un gusto esecutivo formidabile. Sting la riprenderà alla grande dal vivo con l’orchestra di Gil Evans, anche ad Umbria Jazz.

“We work the black seam”, basata su uno splendido loop di marimba ideato dal synth di Kenny Kirkland, e dedicata alla causa dei minatori inglesi, per sostenerli nei loro scioperi a causa della crisi del settore.

Sting abbraccerà convinto la causa del “rock etico” tipico di metà anni 80 andando in tour per Amnesty International, insieme a colleghi del calibro di Peter Gabriel, Bruce Springsteen, Lou Reed, gli U2, Tracy Chapman, Bryan Adams e altri ancora… Una stagione intensa dove l’impegno sociale e l’arte riuscirono ad andare a braccetto.

“Consider me gone”, pezzo di bravura tenuto appositamente minimale per una questione di stile… suonata da altri sarebbe risultato il pezzo debole dell’album. Qui, con tali musicisti, assolutamente non sfigura a fianco di capolavori.

Già, perché “Moon over Bourbon Street” – che segue a ruota la title track, un divertente strumentale jazzato – è uno dei capolavori dell’album. Ispirato da “Intervista al vampiro” di Anne Rice, con pochi essenziali strumenti restituisce il pathos di un murder ballad very british.

L’album si chiude con una “Fortress around your heart” ballad deliziosa con ritornello potente e impreziosito da cori e da interventi notevoli di Brandford Marsalis: qui Sting sembra recuperare un minimo filo con gli episodi più soffusi di “Synchronicity”.

Ma la strada ormai è aperta per la carriera solista di Sting, che non darà meno soddisfazioni di quelle avute coi Police: non ci poteva essere un’apertura più originale e avvincente di quella partita da uno strano sogno popolato di tartarughe blu.

La Dea Musica ringrazia sentitamente questo cantante bassista assetato di bellezza.

Alberto Padovani

Recensioni necessarie #30