Da tempo volevo dire la mia su uno degli argomenti più divisivi della musica italiana cosiddetta leggera: gli “album bianchi” che Lucio Battisti ha prodotto dopo la fine della collaborazione storica con Mogol, con il nuovo paroliere – uno dei migliori in Italia – Pasquale Panella (che tra gli altri ha collaborato con Zucchero).

Nella soddisfazione di questo desiderio mi ha aiutato la lettura di un libro davvero bellissimo di Francesco Patrizi: “Lo spleen di Lucio” (Arcana, 2022).

Gli “album bianchi” di Battisti, oltre che opere discografiche, sono innanzitutto esplorazioni filosofico-letterarie orientate a rispondere a domande difficili e costitutive:

- Cos’è l’arte?

- Chi è l’artista?

- Come si compone un’opera d’arte in forma canzone?

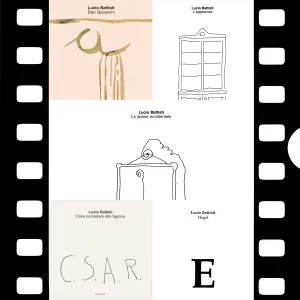

A queste domande – e a molte altre questioni connesse – si è dunque ispirato l’ultimo Lucio Battisti, nella decade precisa dei suoi ultimi cinque album: “Don Giovanni” (1986), “L’apparenza”, “La sposa occidentale”, “Cosa succederà alla ragazza” e infine “Hegel” (1996).

Ovvero dopo la mutazione postmogoliana e la parentesi tutto sommato non indimenticabile di “E già” (testi della moglie, Grazia Letizia Veronese).

Dopo la rinuncia a comparire pubblicamente (prima di lui Mina, ad esempio).

Dopo la scelta di esprimersi solo con l’arte. Nel suo caso, con album di “canzoni”.

“L’artista non sono io, sono il suo fumista” canta con voce sommessa in “Don Giovanni”, primo capolavoro dei cinque album, che progressivamente hanno incontrato lo sdegno e l’incomprensione dei battistiani devoti alla formula Mogol.

Cinque episodi complessi e interconnessi di un percorso musicale e artistico in anticipo di almeno 20 anni sulla musica italiana a venire.

In anticipo sulla cifra musicale – elettronica senza sconti ne indugi – che sarebbe poi esplosa progressivamente negli anni zero, insinuandosi nelle varie produzioni, persino nell’indie più genuina, portandola ad evoluzioni in cui l’influenza dell’ultimo Battisti risulta evidente, quando non dichiarata.

In anticipo sull’intreccio testuale, ritmico, semantico sempre più stretto – a causa delle influenze rap, hip hop, trap – anche nelle canzoni “leggere”. Anche in questo Panella e Battisti hanno anticipato di anni la tendenza prevalente a considerare la parola al servizio del ritmo musicale in un modo stretto, talvolta strettissimo.

I testi rassicuranti, oppure romantici, oppure provocatori degli anni 70 sono lontani: Lucio Battisti, o meglio la sua voce (giacché lui non si vede) si nasconde dietro la maschera di “Don Giovanni” per produrre enigmatici giochi vocali, da seguire a piacere, o abbandonare… tanto poi si ripropongono e si svelano al paziente ascoltatore, con un’opera di lenta seduzione che è materia finemente artistica.

Questa maschera indossata consapevolmente da Battisti favorisce la traslazione di un musicista ormai lontano anni luce dalle bionde trecce e dalle acque azzurre, ma direi anche dalle anime latine e dal si viaggiare sui nuovi ritmi della disco music.

Prima di tutti, in Italia (come era abituato a fare) Battisti coglie gli umori new wave e ne capisce la portata. “Rust never sleeps” canta Neil Young e lui segue con devozione questo monito: la ruggine artistica non tocca la sua opera.

Negli stessi cinque album c’è un’evoluzione interna: “Hegel” è molto diverso dai primi due, comunque più appoggiati su schemi armonici diciamo classicheggianti.

“Hegel” è energia sprigionata dalle nuove geometrie elettroniche, talvolta vertiginose. Con poche, sublimi concessioni alla ricerca melodica, che rimane impossibile per Lucio cancellare dalla sua anima musicale e dal suo stile.

Il canto si fa declamazione ritmica raffinata: i testi di Panella meritano questo trattamento. Sono “canzoni non canzoni”, praticamente non replicabili dal vivo.

Nel tempo della replicabilità estrema – e dell’avvento dell’IA anche nella musica – Battisti sembra dirci che l’unica maniera per sfuggire alla replica è fingersi robot, alieno alle certezze… togliere pathos al proprio stile, divenire esecutore di parole.

La voce diventa portatore neutro di versi: da “pensieri e parole” in connessione si passa a “parole senza pensieri” …la mutazione è completa. I pensieri ci sono, ed escono in modo molto raffinato. Ma non c’è la tensione pedagogica propria di certo Mogol, né l’ansia di raccontare avventure o proporre modelli di comportamento.

Lucio Battisti si comporta come un artista delle avanguardie novecentesche, ovvero chiude la porta al passato e la apre al futuro, anticipando il nuovo secolo/millennio.

L’uomo, il musicista e l’artista si compattano per compiere un tuffo carpiato in avanti, dalla canzone (“l’intronata routine del cantar leggero”) all’arte universale.

Chi non capisce questo non potrà mai capire gli “album bianchi”, opere d’arte in cui immergersi come in un’esperienza sinestesica. Questa è la cosa migliore che possiamo augurarci di fare, ascoltandoli.

Alberto Padovani

Recensioni necessarie #21