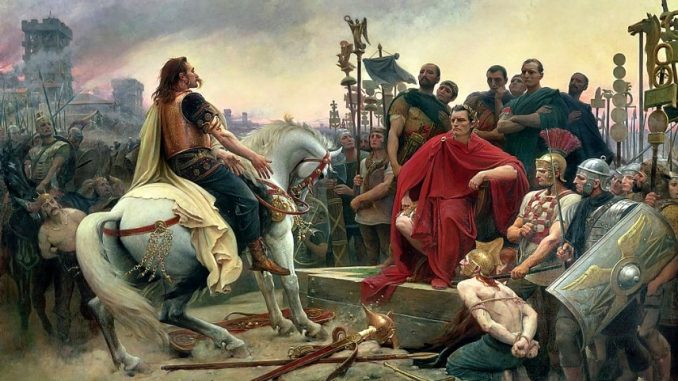

Il 26 settembre 52 a.C. con la resa del capo gallo Vercingetorige, Giulio Cesare vince la battaglia di Alesia.

La battaglia di Alesia si svolse nell’anno 52 a.C. nella terra dei Mandubi (nel “cuore” della Gallia transalpina), tra l’esercito romano guidato da Gaio Giulio Cesare e le tribù galliche guidate da Vercingetorige, capo degli Arverni, nell’ambito della conquista della Gallia. L’esito finale della battaglia fu favorevole ai Romani che, al termine dello scontro, poterono annettere i nuovi territori alla provincia della Gallia Narbonense (nel 50 a.C.).

Il cuore dei domini dei Celti, come in precedenza era stato per gli Etruschi ed i popoli italici, i Greci della Magna Grecia, i Cartaginesi ed altri ancora, era così annesso alla Repubblica romana, che diventava di fatto erede dell’intera cultura mediterranea e, soprattutto, matrice di quello che oggigiorno viene chiamato mondo occidentale.

Alesia fu l’ultimo fra i grandi scontri tra Galli e Romani e segnò il punto di svolta delle guerre galliche in favore di Roma. Dopo di essa, quelle poche popolazioni indigene che osarono ribellarsi al volere del proconsole romano furono schiacciate in modo definitivo l’anno seguente (51 a.C.).

La fine di Alesia segnò la fine della resistenza e del sogno di libertà della Gallia unita. I soldati di Alesia furono fatti prigionieri e in parte assegnati in schiavitù ai legionari di Cesare come bottino di guerra, ad eccezione di ventimila armati facenti parte delle tribù degli Edui e degli Arverni, che furono liberati per salvaguardare l’alleanza dei due più importanti popoli gallici con Roma. Vercingetorige fu rinchiuso nel Carcere Mamertino e nei sei anni successivi rimase nell’attesa di essere esibito nella sfilata trionfale di Cesare, per poi essere strangolato una volta terminata la processione, come era tradizione per i comandanti nemici catturati.

L’inflessibile crudeltà del proconsole verso il capo della coalizione dei Galli, che si era offerto a lui per salvare la sorte delle sue genti con tanto onore e passione, risulta però poco comprensibile allo storico Jérôme Carcopino, il quale sottolinea quanto contrastasse con la fama che Cesare fino a quel momento aveva avuto di uomo clemente. Forse la ragione è da ricercarsi in un profondo rancore che il generale romano nutriva non tanto nei confronti dell’amico che lo aveva tradito, ma quanto nel capo della coalizione che aveva compromesso la sua vittoria finale ed il suo avvenire in un momento tanto difficile della sua vita politica romana.

Per Cesare la vittoria di Alesia costituì il più importante successo militare, tanto che ancora oggi è considerato uno degli esempi di strategia militare più importanti dell’intera storia dell’umanità. Il proconsole romano ottenne questa travolgente vittoria dopo la sconfitta di Gergovia, così come avvenne nel 48 a.C. a Durazzo a cui seguì la fondamentale vittoria di Farsalo nella guerra Civile contro Pompeo. Le sue più importanti e decisive vittorie belliche erano, quindi, maturate da precedenti sconfitte.

L’evento, descritto da diversi autori contemporanei, ma soprattutto dallo stesso Cesare nel suo De bello Gallico, fu oggetto di importanti attenzioni da parte del Senato romano, che proclamò venti giorni di festeggiamenti per questa vittoria, pur rifiutando a Cesare l’onore di celebrarne il trionfo. Cosa, peraltro, che Cesare ottenne sul finire della guerra civile che sarebbe seguita.

La conquista della Gallia fu un evento epocale per la storia dell’Occidente. Roma, che sino ad allora era stata un impero mediterraneo, divenne da questo momento la dominatrice dell’Europa transalpina. Nei decenni che seguirono, vennero sottomesse le Alpi, la Rezia, il Norico e la Britannia, andando a costituire quello che sarà per i secoli successivi il dominio di Roma nel vecchio continente.

A seguito della conquista della Gallia, i suoi destini procedettero parallelamente a quelli di Roma: la Gallia andò via via romanizzandosi attraverso la costruzione di nuove città, strade ed acquedotti, in un sincretismo che diede vita a quella cultura gallo-romana in seguito assimilata anche dagli invasori Franchi e su cui germoglierà il Sacro Romano Impero di Carlo Magno.

Ottanta anni dopo la conquista, Claudio avrebbe permesso ai notabili di origine gallica di confluire nel Senato, formalizzando un’integrazione oramai compiuta. Augusto, nel frattempo, aveva diviso la Gallia in diverse province: oltre alla preesistente Narbonense, vennero istituite le province di Aquitania, Lugdunense e Belgica.

La conquista della Gallia, grazie al tramite di Roma, proiettò definitivamente l’Europa continentale nel Mediterraneo; ma né il trionfatore Cesare, né lo sconfitto Vercingetorige poterono essere testimoni fino in fondo delle conseguenze dei loro atti: una morte violenta colse entrambi poco dopo la fine della guerra.