15/06/2015

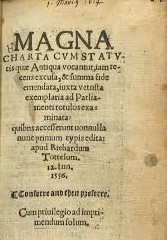

ACCADDE OGGI: Esattamente 800 anni fa il re d’Inghilterra Giovanni Plantageneto, detto Senza Terra, poneva il proprio sigillo su un documento poi emanato col nome di Magna Carta, o “Grande Carta”, un atto che siglava un trattato di pace tra il re e suoi baroni, in cui il sovrano si impegnava a rispettare i diritti ed i privilegi della nobiltà feudale, a sostenere la libertà della Chiesa, e mantenere le leggi della nazione.

La crisi era nata in seguito ad una rivolta della grande aristocrazia inglese contro la monarchia che, persa la Normandia, aveva inutilmente cercato di riconquistarla raccogliendo enormi tributi fra i nobili per riorganizzare l’esercito e ripianare l’ingente deficit economico causato dalla perdita dei territori continentali.

Non potendo affrontare contemporaneamente un nemico esterno ed una rivolta interna, il re aveva dovuto cedere per evitare il protrarsi di una guerra aperta all’interno del regno. Anche se documento più conservatore che progressista – de facto il testo riconosceva i privilegi di ristretti gruppi di persone appartenenti all’aristocrazia feudale – la Magna Carta in futuro fu considerata come una pietra miliare nello sviluppo della democrazia inglese, ed in senso lato del mondo occidentale.

In precedenza altri sovrani inglesi avevano fatto concessioni ai baroni feudali, ma i documenti che le contenevano erano stati formulati in modo vago ed emanati volontariamente dai monarchi. Il documento firmato da Giovanni costringeva invece il re a dare specifiche garanzie a diritti e privilegi a favore dei suoi baroni e della Chiesa. Il 15 Giugno 1215, il sovrano incontrò i nobili a Runnymede sul Tamigi, ed appose il suo sigillo agli articoli che gli vennero indicati. Tale documento, dopo una revisione finale che lo lasciò sostanzialmente inalterato, fu promulgato come Magna Carta.

La carta era costituita da un preambolo e 63 clausole e i suoi contenuti ebbero culturalmente una valenza assai limitata al di fuori dell’Inghilterra del XIII secolo. Tuttavia, ebbe notevoli implicazioni poiché stabiliva che vi erano leggi che il re era tenuto ad osservare, precludendo così ogni futura pretesa di assolutismo da parte della monarchia. Di grande interesse per le generazioni successive era la clausola 39, che dichiarava che “nessun uomo libero sarà arrestato o incarcerato o diseredato o dichiarato fuori legge o esiliato o in altro modo considerato colpevole… se non per giudizio legale dei suoi pari o della legge della terra.” Questa clausola viene considerata come esempio di garanzia di un processo con giudizio espresso da una giuria, ed ispirò nel XVII secolo la Petition of Right e l’atto dell’Habeas Corpus.

Nel breve periodo la Magna Carta si rivelò un fallimento, poiché re Giovanni ignorò i propri obblighi che aveva sottoscritto e la paventata guerra civile scoppiò nello stesso anno. Alla sua morte avvenuta l’anno dopo, la Magna Carta fu ristampata con alcune modifiche apportatevi dal figlio, re Enrico III, e poi di nuovo ristampata nel 1217, quando i baroni ribelli furono sconfitti dalle forze del re. Nel 1225 Enrico III volontariamente emanò la Magna Carta per la terza volta, ed essa entrò formalmente a far parte del corpo di leggi scritte del regno d’Inghilterra.

La Magna Carta è stata oggetto di numerosi dibattiti storici. Essa non delinea le basi della nascita del parlamento, come alcuni hanno sostenuto, e si limita ad alludere ad ideali liberali e democratici che troveranno forma giuridica compiuta solo nei secoli successivi. Tuttavia, come simbolo della sovranità dello stato di diritto, rappresentò un atto di fondamentale importanza per lo sviluppo costituzionale dell’Inghilterra. Oggigiorno esistono quattro copie originali della Magna Carta del 1215. Le cattedrali di Lincoln e Salisbury ne hanno una, e altre due sono custodite alla British Library di Londra.

Alessandro Guardamagna