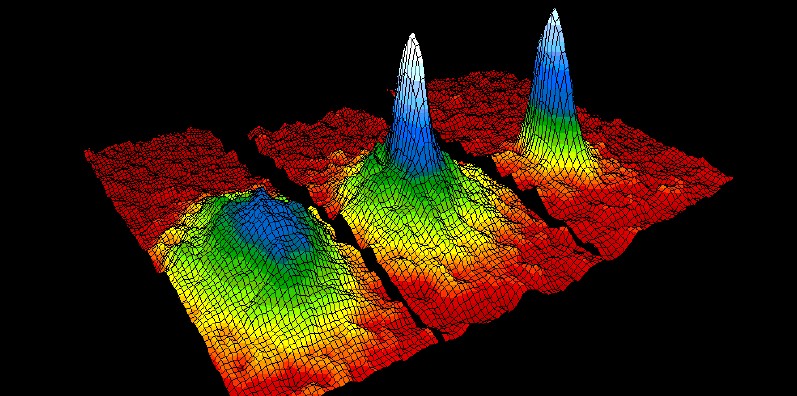

Il 5 giugno 1995 viene creato per la prima volta il condensato di Bose-Einstein.

Il condensato di Bose-Einstein (in sigla BEC, dall’inglese Bose–Einstein condensate) è uno stato della materia che si ottiene quando si porta un insieme di bosoni a temperature estremamente vicine allo zero assoluto (0 K, corrispondente a -273,15 °C). In queste condizioni di grande raffreddamento una frazione non trascurabile delle particelle si porta nello stato quantistico di più bassa energia e gli effetti quantistici si manifestano su scala macroscopica.

Questo stato della materia fu predetto per la prima volta nel 1925 da Albert Einstein sulla base del lavoro di Satyendra Nath Bose sulla statistica quantistica. Settant’anni più tardi, nel 1995, il primo condensato di questo tipo fu prodotto da Eric Cornell e Carl Wieman al laboratorio NIST-JILA dell’Università del Colorado usando un gas di rubidio alla temperatura di 170 nK. Cornell e Wieman, assieme a Wolfgang Ketterle, hanno vinto il Premio Nobel per la fisica nel 2001.

Attualmente lo studio dei condensati congiunge vasti campi della fisica: la fisica atomica, la fisica dei molti corpi, l’ottica quantistica. Nel novembre del 2010 è stato osservato il primo condensato di Bose-Einstein di fotoni.

La teoria ha le sue radici nei primi anni venti quando Bose, che si stava occupando della quantizzazione della luce, ideò una serie di regole per decidere se due fotoni dovessero essere considerati distinti o no (statistica di Bose). Egli sottopose questo lavoro ad Einstein che, oltre ad apprezzarlo e a farlo pubblicare, lo applicò anche agli atomi. Dai calcoli risultò che non si manifestavano molte differenze rispetto alla statistica classica, tranne nel caso di temperature molto basse: in questo caso gli atomi avrebbero dovuto occupare tutti lo stesso stato quantisico.

L’effetto era così sorprendente da far sospettare un errore. Nemmeno Einstein capì che cosa significasse avere tutti gli atomi nello stesso stato. La dimostrazione empirica della teoria fu ottenuta nel 1995 da Eric Cornell e Carl Wieman all’Università di Boulder mediante tecniche di raffreddamento a laser che hanno permesso di portare degli atomi di gas di rubidio a circa 6×10−8 K.