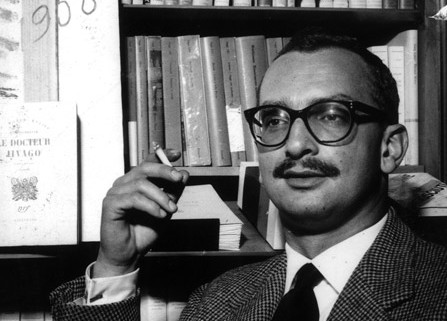

Il 14 marzo 1972 Giangiacomo Feltrinelli, editore e fondatore dei Gruppi d’Azione Partigiana rimane ucciso in una esplosione vicino ad un traliccio dell’alta tensione a Segrate.

Il cadavere fu trovato il mattino dopo da un passante, Luigi Stringhetti, che si trovava in zona con il suo cane, un bastardino di nome Twist, vicino a un traliccio dell’ENEL: subito arrivarono i carabinieri e, in un secondo momento, il commissario Luigi Calabresi, mandato dalla Questura. I documenti trovati addosso al morto erano intestati a un tale Vincenzo Maggioni e la prima ipotesi formulata era che fosse morto mentre cercava di far saltare un traliccio, ma ventiquattro ore dopo si scoprì che i documenti erano falsi e che si trattava di Feltrinelli, il cui corpo fu riconosciuto ufficialmente all’obitorio di Milano dall’ex moglie Inge Schönthal.

Proprio in quei giorni era previsto a Milano il comizio del PCI che nominò segretario Enrico Berlinguer. Il Movimento Studentesco tenne all’Università Statale una conferenza e l’avvocato Marco Janni lesse una dichiarazione in cui si affermava che la tesi dell’incidente non era convincente, anche se in quel momento non si conoscevano ancora tutti gli aspetti materiali della morte di Feltrinelli; un gruppo di intellettuali capeggiato da Camilla Cederna diramò un comunicato per sostenere la stessa tesi.

Nel testo c’era scritto: «Giangiacomo Feltrinelli è stato assassinato. Dalle bombe del 25 aprile 1969 si è tentato di accusare l’editore milanese di essere il finanziatore e l’ispiratore di diversi attentati attribuiti agli anarchici. Il potere politico, il governo, il capitalismo italiano avevano bisogno di un mandante. […] La criminale provocazione, il mostruoso assassinio, sono la risposta della reazione internazionale allo smascheramento della strage di Stato, nel momento in cui si dimostra che il processo Valpreda è stato costituito illegalmente e dalle indagini della magistratura di Treviso emergono precise responsabilità della destra. Così si capisce perché sei o sette candelotti possono esplodere in mano a Feltrinelli lasciandone integro il volto per il sicuro riconoscimento». L’appello era firmato, oltre alla Cederna, da Luca Boneschi, Marco Janni, Francesco Fenghi, Giampiero Brega, Michelangelo Notarianni, Anna Maria Rodari, Claudio Risé, Giulio Maccacaro, Vladimiro Scatturin, Marco Fini, Marco Signorino, Sandro Canestrini, Maria Adele Teodori,Carlo Rossella e Giampiero Borella, mentre Eugenio Scalfari e Paolo Portoghesi smentirono l’adesione[1]. Anche i dirigenti comunisti erano convinti, almeno all’apparenza, che Feltrinelli fosse stato vittima di un complotto, ordito dalla CIA mentre Potere Operaio, quotidiano dell’omonimo movimento extraparlamentare, commemorò Feltrinelli per l’appartenenza a un gruppo terroristico rivoluzionario, omaggiandolo come «un rivoluzionario caduto nella guerra di liberazione dallo sfruttamento».

I funerali si svolsero il 28 marzo al Cimitero monumentale di Milano, messo in stato d’assedio dalle forze dell’ordine con i giovani che intonarono L’Internazionale e lanciarono slogan contro la «borghesia assassina».

Sulla sua morte le Brigate Rosse fecero una loro inchiesta, trovata in un covo di Robbiano di Mediglia, nel 1974. Personaggio chiave per capire la vicenda – perché vi partecipò, per sua stessa ammissione mentre veniva interrogato dalle BR che registrarono su nastro – era un certo Gunter, nome di battaglia di Ernesto Grassi, membro dei GAP di Feltrinelli morto nel 1977.

Un nastro magnetico trovato nel covo brigatista conteneva il racconto dettagliato del complice di Feltrinelli, che confermava la tesi dei carabinieri affermando: «All’inizio Osvaldo ha i candelotti di dinamite (della carica che serviva a far saltare il longherone centrale) in mezzo alle gambe. […] Si trova impacciato nella posizione, impreca. Sposta i candelotti, probabilmente sotto la gamba sinistra e, seduto con i candelotti sotto la gamba, in modo che li tiene fermi, sembra che prepari l’innesco, cioè il congegno di scoppio. È in questo momento che quello a mezz’aria sul traliccio sente uno scoppio fortissimo. Guarda verso l’alto e non vede nulla. Guarda verso il basso e vede Osvaldo a terra, rotolante. La sua impressione immediata è che abbia perso entrambe le gambe. Va da lui immediatamente e gli dice: “Osvaldo, Osvaldo…”. Non c’è… è scoppiato…».

Da quanto dichiarato dal capo storico delle BR Alberto Franceschini, il timer trovato sulla bomba che uccise Feltrinelli era un orologio Lucerne. Soltanto in un altro attentato venne usato un orologio di quel tipo, cioè in quello all’ambasciata americana di Atene il 2 settembre 1970 ad opera della giovane milanese Maria Elena Angeloni e di uno studente di nazionalità greco-cipriota. Quella bomba, come nel caso di Feltrinelli, funzionò male, tanto che a rimanere uccisi furono gli stessi attentatori. I due erano partiti da Milano, così come l’esplosivo. Quell’attentato era stato organizzato da Corrado Simioni, deus ex machina del Superclan e più tardi collegato alla struttura Hyperion di Parigi, una presunta scuola di lingue fondata nel 1977, a cui si sospetta facessero riferimento organizzazioni terroristiche come l’OLP, l’IRA, l’ETA e, dopo una certa fase, anche le BR.

Nel 1975 la procura di Milano concluse l’istruttoria, rinviando a giudizio 33 persone e affermando che l’editore era rimasto vittima di un incidente sul lavoro.

Il processo si svolse dal 15 febbraio al 31 marzo 1979; nell’ultima udienza, prima che i giudici entrassero in camera di consiglio, alcuni brigatisti (fra cui Renato Curcio, Giorgio Semeria e Augusto Viel) lessero un comunicato (il quarto in due mesi) in cui c’era scritto: «Osvaldo non è una vittima, ma un rivoluzionario caduto combattendo. Egli era impegnato in una operazione di sabotaggio di tralicci dell’alta tensione che doveva provocare un black-out in una vasta zona di Milano; al fine di garantire una migliore operatività a nuclei impegnati nell’attacco a diversi obiettivi. Inoltre il black-out avrebbe assicurato una moltiplicazione degli effetti delle iniziative di propaganda armata. Fu un errore tecnico da lui stesso commesso, e cioè la scelta e l’utilizzo di orologi di bassa affidabilità trasformati in timers, sottovalutando gli inconvenienti di sicurezza, a determinare l’incidente mortale e il conseguente fallimento di tutta l’operazione».

Gli imputati brigatisti smentirono definitivamente la tesi dell’omicidio, aggiungendo che la loro era una commemorazione dell’editore terrorista, delle sue idee politiche e della sua buona fede comunista, e allo stesso tempo una critica rivolta agli ambienti della sinistra extraparlamentare che aveva cercato di negarle. Ammisero anche che Feltrinelli non era ossessionato da un golpe neofascista, ma voleva instaurare in Italia la lotta armata, la guerra rivoluzionaria e la guerriglia urbana ispirandosi a Che Guevara – commettendo però l’errore di equiparare il partito armato alla Resistenza – ed era stato uno dei primi ad aver avuto contatti con la RAF tedesca: infine affermarono che i rapporti tra GAP e BR furono caratterizzati dalla massima correttezza, senza spirito concorrenziale.

Il processo si concluse con 11 condanne, 7 assoluzioni, 2 prescrizioni e 9 amnistie, sentenza in gran parte confermata nel 1981, con qualche lieve modifica (ad esempio Giambattista Lazagna, condannato in primo grado a 4 anni e 6 mesi per detenzione d’armi e associazione sovversiva, fu assolto con formula piena dalla prima accusa, mentre il secondo reato fu coperto da amnistia).

La maggioranza di coloro che avevano diffamato gli organi di polizia non disse nulla dopo le rivelazioni dei terroristi, con poche eccezioni: L’Espresso ammise che «a poche ore di distanza dalla morte di Feltrinelli l’intellighenzia democratico-progressista e l’intera sinistra iniziarono un’operazione di rimozione radicale dei fatti, ritardando la nostra presa di coscienza della realtà».