Anche quest’anno, in occasione del 95° anniversario delle Barricate di Parma, una rappresentanza della Camera del Lavoro Cgil di Parma, unitamente alle Istituzioni locali e alle associazioni partigiane e antifasciste Anpi, Alpi, Apc, Anppia e Aned, ricorderà lo storico episodio con la deposizione di una corona di fiori il prossimo martedì 1° agosto, alle ore 10.00, presso il Monumento alle Barricate in P.le Rondani.

Interverrà, tra gli altri, Marco Minardi, Direttore dell’Isrec, per portare un contributo storiografico alla commemorazione.

Fatti di Parma

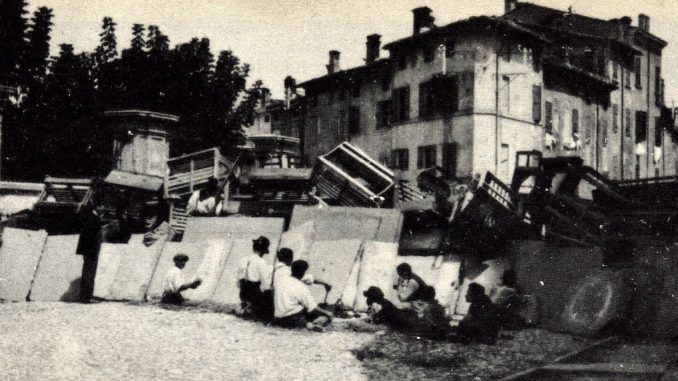

Con la locuzione fatti di Parma si intende l’assedio operato dagli squadristi, comandati prima da un quadrumvirato locale e successivamente da Italo Balbo, alla città di Parma, in cui si trovavano asserragliati gli Arditi del Popolo e le formazioni di difesa proletaria, all’inizio dell’agosto 1922.

In città erano presenti sostenitori dell’interventismo di sinistra, tra i quali alcuni capi riconosciuti anche a livello nazionale come Alceste De Ambris, ed associazioni e formazioni localmente attive come la Legione Proletaria Filippo Corridoni.

Nel parmense, la guerra portò ad un incremento industriale sia nel settore agricolo che della manipolazione e trasformazione dei prodotti della terra. La borghesia parmense non mutò però politica rispetto ai conflitti sociali e continuò a far riferimento alla “politica” ed ai dettami ideologici della potente Associazione Agraria Parmense, che aveva battuto lo sciopero del 1908.

A Parma ci fu quindi un’organizzazione della difesa quasi corale e la borghesia, in linea di massima, non pose forti ostacoli all’azione degli Arditi del Popolo e delle formazioni di difesa proletaria. Vi era inoltre il ritorno di reduci fortemente delusi, in quanto Parma era stata città fortemente interventista, molti dei quali di sinistra.

Il 31 luglio 1922, l’Alleanza del Lavoro, unione di quelli che erano i sindacati di sinistra prima dell’avvento del regime, indisse lo sciopero legalitario “contro le violenze fasciste” e “l’indifferenza dello Stato verso di esse”. La notizia trapelò prima del dovuto e Mussolini poté organizzare una resistenza anticipata inviando a tutte le federazioni del Partito Nazionale Fascista (PNF) una circolare segretissima: “Se a quarantotto ore dalla proclamazione dello sciopero il Governo non sarà riuscito a stroncarlo i fascisti provvederanno essi direttamente alla bisogna. I fascisti debbono, trascorso il suaccennato periodo delle quarantotto ore, e sempre che lo sciopero perduri, puntare sui capoluoghi delle rispettive Province e occuparli”. (Benito Mussolini)

Nel frattempo, a Parma i lavoratori aderirono allo sciopero in forze. Gli Arditi del Popolo e la locale Legione Proletaria Filippo Corridoni realizzarono un fronte comprendente gli interventisti di sinistra parmigiani, vicini -in un primo momento- al programma dei fasci di combattimento. I sindacalisti rivoluzionari parmigiani si avvicinarono alla sinistra, evidenziando le difficoltà del fascismo nel trovare consensi a Parma, come risulta dai diari di Italo Balbo (Milano 1932). Da poco più di un anno erano inoltre presenti le formazioni di difesa proletaria di Guido Picelli, socialista internazionalista, che avevano un serbatoio di reclutamento nel proletariato parmense, incline al socialismo radicale ed all’anarchismo.

Qui venne organizzata una resistenza armata “di ottima caratura militare” a quanto asserisce lo stesso Italo Balbo che sostituirà, mandato da Michele Bianchi, su richiesta del deputato fascista Terzaghi, il quadrunvirato locale, vicino alle posizioni di Farinacci.

Nei primi giorni di agosto vennero perciò mobilitati dal PNF circa 10.000 uomini per l’occupazione di Parma, giunti dai paesi del parmense e dalle province limitrofe. Dopo un breve comando affidato al quadrunvirato formato da Alcide Aimi, Giovanni Botti, Gino Caramatti e Giuseppe Stefanini, le consegne vengono passate ad Italo Balbo. Il numero degli squadristi venne incrementato notevolmente con sopravvenuti rinforzi, proprio a causa della resistenza opposta dalle formazioni di difesa proletaria, che aumentano la loro capacità di rintuzzare gli attacchi.

Tutta la popolazione partecipò attivamente agli scontri, comprese le donne che dettero un apporto fondamentale sia come combattenti che per l’organizzazione delle retrovie, e per questo lodate da Balbo.

Gli squadristi tentarono di superare le barricate, devastando, nelle zone centrali della città, meno difendibili e difese, il circolo dei ferrovieri, uffici di numerosi professionisti democratici, le sedi del giornale Il Piccolo, dell’Unione del Lavoro e del Partito Popolare.

Il 6 agosto, su consiglio anche dell’ufficiale militare al comando della locale Scuola di Applicazione militare, Lodomez, ma soprattutto resisi conto dell’impossibilità di conquistare la città senza scatenare una vera e propria guerra, che avrebbe provocato una carneficina, i fascisti passarono il controllo dell’ordine pubblico all’esercito, impegnandosi a ritirarsi. A partire dalle ore 24 del 5 agosto era entrato in vigore lo stato d’assedio militare.

La popolazione dell’Oltretorrente e dei rioni Naviglio e Saffi si prepara all’aggressione, innalzando barricate e scavando trincee, volendo difendere ad oltranza le sedi delle organizzazioni proletarie e di quelle centriste conoscendo le devastazioni che i fascisti avevano compiuto in altre località, come nel Ravennate, guidati proprio da Italo Balbo. Mentre a livello nazionale lo sciopero si esaurisce in un fallimento completo, a Parma l’idea di resistere si radica sempre di più. Nei quartieri popolari i poteri istituzionali passano al direttorio degli Arditi del Popolo comandati da Guido Picelli.

Il rione Naviglio venne occupato dall’esercito (Novara Cavalleria) il giorno 4 agosto a seguito di un accordo fra il prefetto Fusco e Balbo. Lo stato d’assedio militare venne istituito dal Governo a partire dalle ore 24 del 5 agosto in tutte le città nelle quali perduravano ancora disordini a seguito dello sciopero generale proclamato a partire dal 1º agosto e conclusosi ufficialmente il 3 agosto. Le città dichiarate in stato d’assedio, oltre a Parma, furono: Ancona, Livorno, Genova e Roma. Il 6 agosto Lodomez, comandante militare della piazza, assume pieni poteri.

La scritta in dialetto parmigiano “Balbo t’è pasè l’Atlantic ma miga la Pèrma” (“Balbo, hai attraversato l’oceano ma non il Torrente Parma”) non è stata tracciata in epoca fascista ma a posteriori, fra gli anni ’60 e ’70.