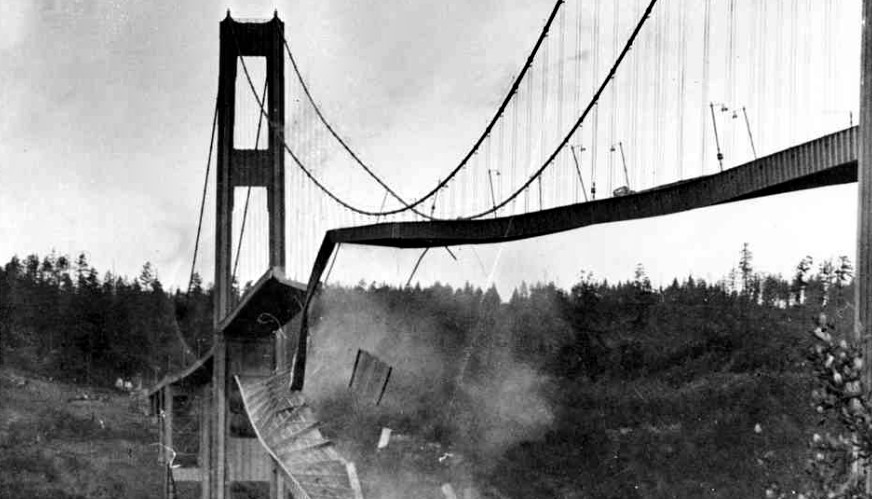

Il 7 novembre 1940 la sezione centrale del Tacoma Narrows Bridge crolla durante una tempesta, a soli 4 mesi dal completamento.

Il ponte di Tacoma è un’opera di ingegneria civile comprendente due ponti sospesi paralleli, che attraversano il canale Tacoma Narrows, nello stato di Washington, unendo le città di Tacoma e Gig Harbor. I lavori per il primo ponte (853 m di campata centrale, 1524 metri di lunghezza complessiva per 12 di larghezza) iniziarono il 23 novembre 1938 e la struttura fu aperta al traffico il 1º luglio 1940, prima di crollare il 7 novembre dello stesso anno per un cedimento strutturale dovuto alle vibrazioni torsionali indotte dal vento.

A causa della scarsità dei materiali dovuta alla seconda guerra mondiale, ci vollero dieci anni per costruire il ponte sostitutivo, che fu inaugurato il 4 ottobre 1950. Come il predecessore, al tempo della costruzione era uno dei più grandi ponti sospesi al mondo.

L’aumento della popolazione nella penisola Kitsap ha portato il ponte a superare la sua capacità di peso, quindi è stato costruito un ponte parallelo per trasportare il traffico diretto a est, mentre il ponte del 1950 viene usato per il traffico in direzione ovest. Il ponte parallelo è stato inaugurato il 15 luglio 2007, rendendo il Tacoma Narrows Bridge la più lunga coppia di ponti sospesi al mondo.

Verso le 10 del mattino del 7 novembre 1940 iniziò la torsione della campata centrale del ponte, che collassò un’ora e dieci minuti dopo. Le immagini del disastro furono riprese da un docente di ingegneria che stava studiando i movimenti della struttura.

L’ingegnere italiano Giulio Krall fu il primo a trovare una spiegazione del crollo e calcolò la velocità critica del vento sulla struttura in 67 km/h, praticamente coincidente con la effettiva velocità del vento che causò il disastro. Le cause del crollo furono attribuite alle “vibrazioni autoeccitate” indotte dal distacco periodico di vortici di von Kármán (fenomeno di instabilità aeroelastica detto anche flutter). Infatti, sotto l’azione di un vento costante di circa 42 nodi, la scia dei vortici di von Kármán trasmetteva alla struttura delle coppie torcenti pulsanti alla stessa frequenza torsionale del ponte, innescando così un fenomeno di risonanza con ampiezze via via crescenti e non compensate da un adeguato smorzamento.

Il ponte fu ricostruito nel 1950 facendo tesoro della drammatica esperienza; più largo (e dunque meno snello), con maggior rigidezza torsionale e capacità di smorzamento e con una struttura molto più stabile nei confronti degli effetti del vento.