Nei saloni della Fondazione Magnani-Rocca – la ‘Villa dei Capolavori’ a Mamiano di Traversetolo presso Parma che fu la sontuosa dimora di Luigi Magnani – è protagonista Fortunato Depero, con oltre cento opere. Esposto anche un capolavoro di Paul Cézanne proveniente dal Museo Puskin di Mosca.

Due maestri che, in modo molto differente, cambiarono il linguaggio dell’arte.

La rivoluzione di Depero parte ai primi del Novecento, quando i giovani alfieri del Futurismo ridicolizzano i luoghi istituzionali destinati alla cultura. Si anela per paradosso la distruzione di musei, biblioteche, accademie e persino di città da sempre venerate, come Venezia. I luoghi tradizionali sono considerati depositi ammuffiti di nostalgia e il loro culto stantio ostacola l’affermazione del nuovo.

Marinetti, Boccioni, Balla e lo stesso Depero incitavano ad aprire le gabbie della costrizione che da secoli relegavano il linguaggio artistico. Un sonoro schiaffo per la nuova società borghese passivamente ammaliata e adagiata nel Liberty tranquillizzante, invecchiato e languidamente autocontemplativo, estraneo all’esuberanza affamata di futuro del mondo moderno. È così che per i futuristi l’arte divenne l’arma privilegiata per comunicare e per contagiare la società, giungendo ad abbattere il muro tra arti tradizionalmente intese e arti applicate, in una dimensione artistica a contatto con la quotidianità sociale.

Il Manifesto della Ricostruzione futurista dell’Universo del 1915, firmato da Depero insieme a Balla, rappresenta una delle tappe più significative nell’evoluzione dell’estetica futurista; qui trova maturazione la volontà del Futurismo di ridefinire ogni campo artistico secondo le proprie teorie. Gli ambiti della ricerca paiono illimitati: moda, arredo, oggettistica, scenografia, editoria, grafica pubblicitaria, nulla sembra essere estraneo alla sensibilità dei firmatari.

Così, nel 1919 a Rovereto, sua città natale, Depero, che intanto prosegue anche l’attività di pittore, fonda la “Casa d’Arte Futurista” che per oltre vent’anni diventa l’ “officina del mago” dalla quale usciranno arredi modernissimi, in un caleidoscopio di forme geometriche e meccaniche.

In principio si tratta soprattutto di tarsie di panni colorati, veri quadri di stoffa, ma poi la casa d’arte si apre a ogni progetto destinato alla casa e alla città moderna e futurista: mobili, giocattoli, cuscini, suppellettili, boiseries, vetrate, lampade, arazzi, pubblicità, allestimenti architettonici. Tutto nello stile futurista più moderno ed essenziale, nel gusto Déco più efficace; la semplicità della forma, futurista per antonomasia, corrisponde alla praticità e alla bellezza, identificazione utopistica di etica ed estetica. Tutto ora in mostra alla Fondazione Magnani-Rocca, fino al 2 luglio, a cura di Stefano Roffi e Nicoletta Boschiero.

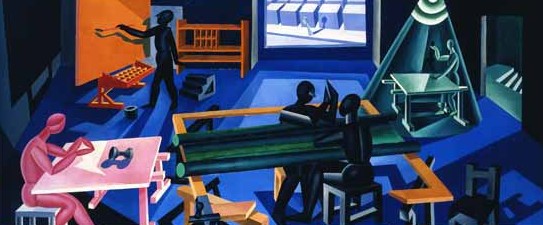

Un afflato metafisico conferisce alla Casa d’Arte Futurista di Depero un clima di creatività magica; le sperimentazioni estetiche guidano l’attività produttiva, mentre la sua aura magico-fabulistica ispira, per contro, alcune delle maggiori opere della pittura deperiana, come La Casa del mago (1920), pervasa di un’atmosfera incantata. Depero stesso così descriveva questo suo dipinto: “Visione mediano-meccanica ad olio di Depero. Gli operai sono automi di caucciù rosa e di metallo. Il cono di luce crea una capanna alla verde compositrice. Dalla finestra si scorgono case fanali marciapiede di ghiaccio. Il pittore meccanizzato dipinge su tela solare con pennello-fiamma. Le fonti di luce sono immaginarie, alogiche e artificiali”. Depero in qualche modo interpretava il ruolo faustiano dell’alchimista alla ricerca febbrile della verità; quasi rinchiuso nel suo laboratorio affollato di oggetti, dentro alla sua “bottega del mago”, appare ai nostri occhi come una sorta di stregone solitario, che prepara esperimenti stravaganti, alchimie segrete, bizzarri manufatti.

Non a caso Marinetti nel 1922 appellò “La Maison magique de Depero” quel laboratorio così vulcanico e differente da tutte le altre case d’arte perché era “con una vera potenza magica che Depero aveva creato a colpi d’entusiasmo opere ubriache di colore”.